こんにちは、たけもとです。

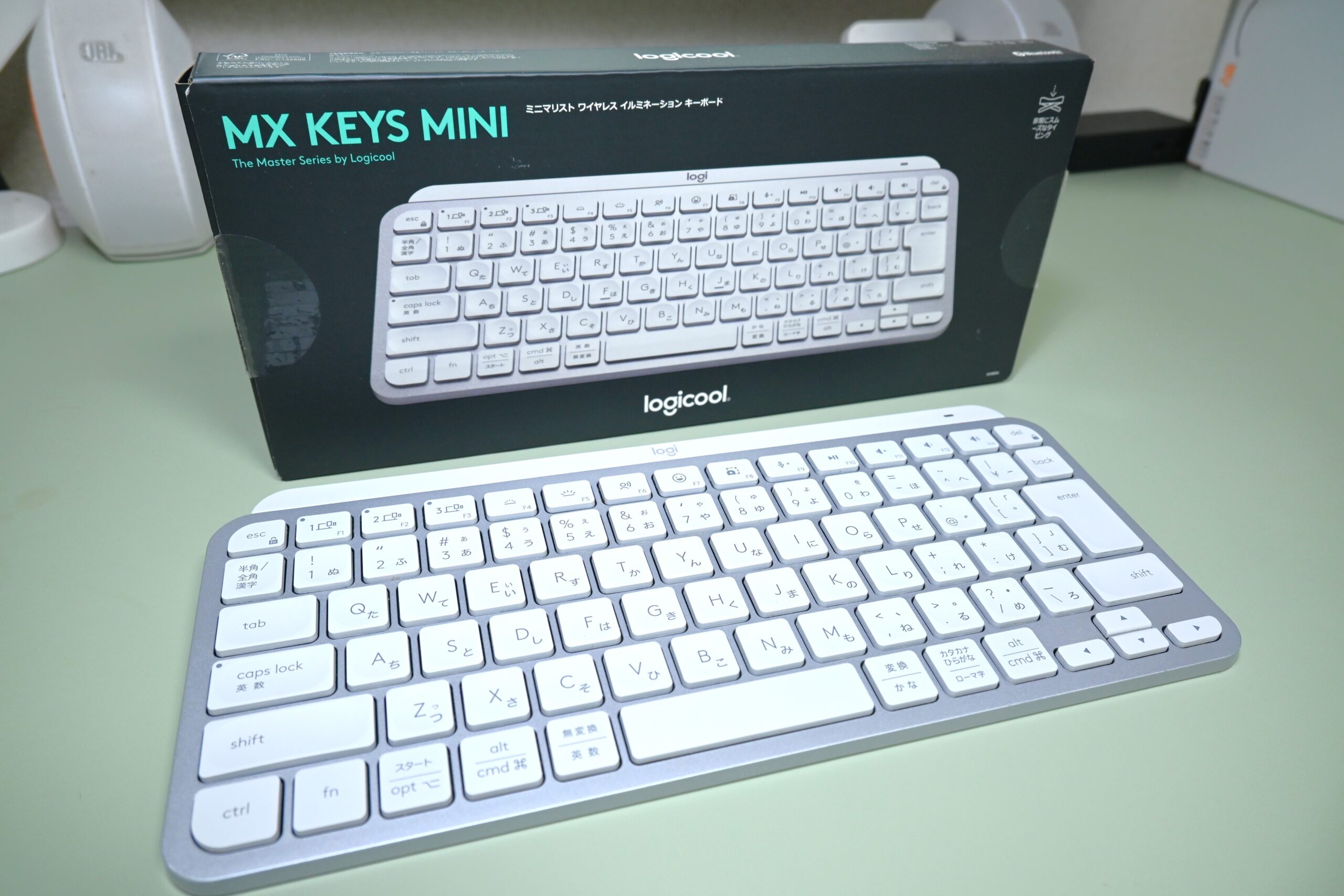

今回はLogicoolのハイエンドキーボードの一つ「MX Keys Mini」をレビューします。

同社の中でもハイエンドモデルの位置づけである「MXシリーズ」の高品位なキーボードです。

自宅で使えるおしゃれで高性能なキーボードが欲しい

なるべくコンパクトで、それでいてしっかりした打鍵感が欲しい

機能は自分で柔軟に設定できるものが良い

自宅のワーク環境だからこそ、こだわったアイテムを導入したいですよね。

今回はこちらのキーボードの使用感や機能、Miniということでサイズ感にまつわる点について、詳しくレビューしていきます。

MX Keys Miniの概要

ポイント

MX Keys Miniのポイントはコンパクトなボディと安定した打鍵感を両立している点です。

ポイント

・コンパクトで薄型の本体で、デスク上がスッキリ

・くぼみのあるキートップ×安心感の高い打鍵感

・アプリ「Logi Options+」で、作業に応じた様々な機能を設定可能

薄くてコンパクトなデザインながらも、適度な抵抗を感じるしっかりとした打鍵感が最大の魅力。

キートップに設けられた窪みによりミスタイプがしにくいところも、安心感のある入力をサポートします。

設定アプリ「LogiOptions+」では幅広い機能をキーに設定することができ、ユーザーごとの作業に合わせて最適化できます。

なお、Miniということで「テンキーレス仕様」となります。デスクに置いても作業スペースを圧迫しない、すっきりとした見た目が嬉しい1台です。

(テンキーありのモデルもあります。)

ラインナップ

グラファイト・ペイルグレー・ローズの3色展開となります。

ローズを選ぶ際は、マウスのラインナップにご留意ください。

主な仕様

| ブランド | Logicool |

| 品番 | MX KEYS mini/KX700 |

| サイズ | 幅29.6 x 奥行13.2 x 高さ2.1cm |

| 付属品 | USBケーブル |

| 電源 | 充電式 |

| 接続方式 | Bluetooth |

| 機能 | 充電式、スマートイルミネーション、Logi Bolt対応、FLOW機能 |

| 対応OS | 必須:Bluetooth Low Energy、Windows、macOS、ChromeOS、 iPadOS 、Microsoft Surface |

MX Keys Miniのレビュー

それでは、以下ポイントごとにレビューしていきます。

本体について

本体外観

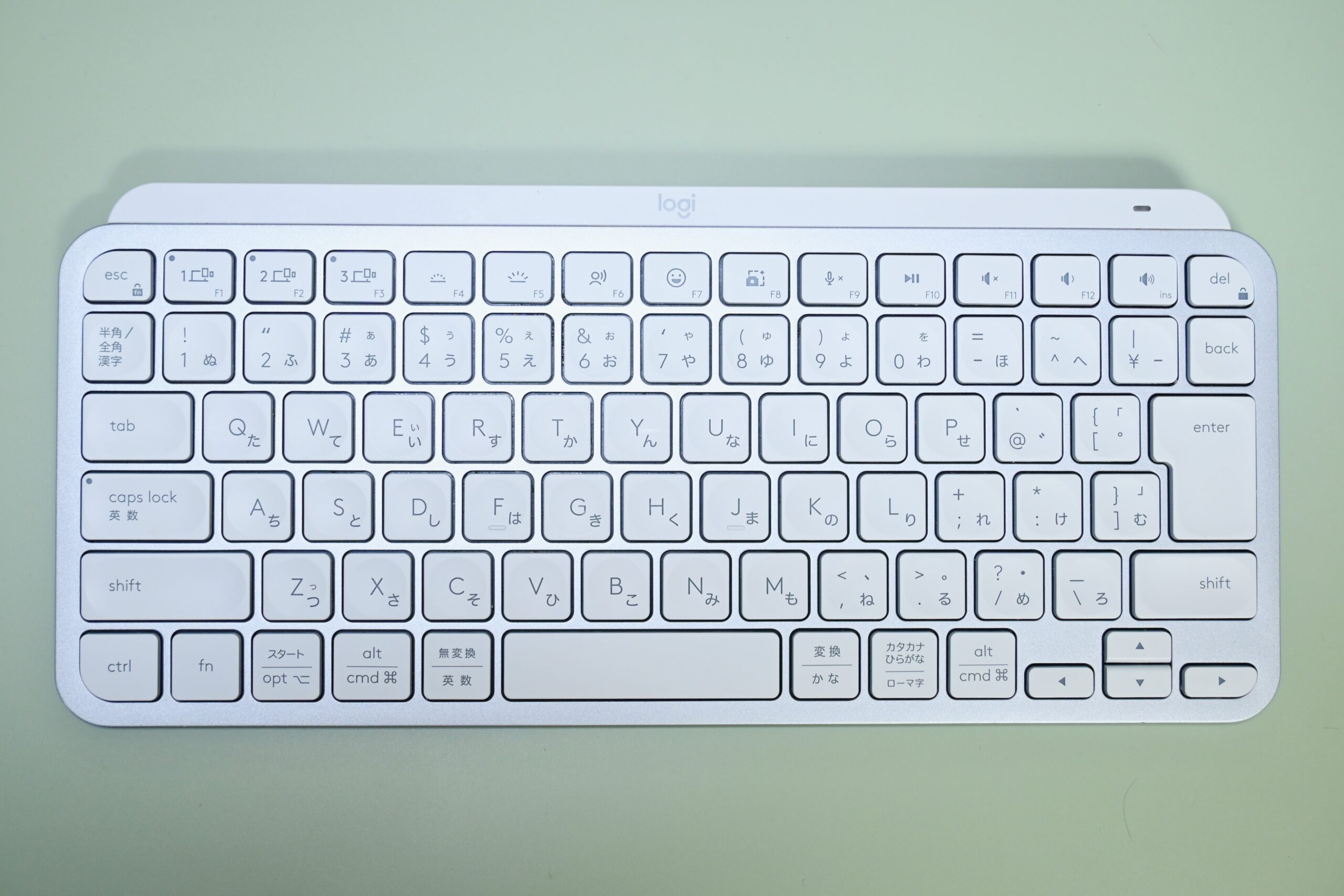

直線と曲線を必要最低限使用した、シンプルでミニマルなデザイン

裏面は5箇所に樹脂製の脚。これでビス穴を隠しており、きれいな見た目に貢献しています。

本体の右上部に電源スイッチ、およびUSB-Cの充電端子がついています。

接続方法

Escキーの隣のキー3つ(F1~F3)が、接続の機能も持っており、3台まで登録可能です。

Fnキーを押しながら各ボタンを長押しすることで、ペアリングが可能です。

キー印字について

今回レビューする通常モデルはWin/Mac両用のモデル。両OSに対応した印字が施されています。

WinPCがメインの方は、今回の通常モデルで問題ありません。また、「WinPCを使用するが、iPadも使用している」など、両方のOS対応を求める場合にもおすすめです。

Mac・iOSのみの使用の場合は、Mac専用モデルを選びましょう。

同梱物

説明書類とUSB-Cケーブルが付属します。

機能について

それでは、主な機能3点について、以下みていきます。

①パーフェクトストロークキー

②スマートイルミネーション

③ファンクションキーの機能

④

①パーフェクトストロークキー

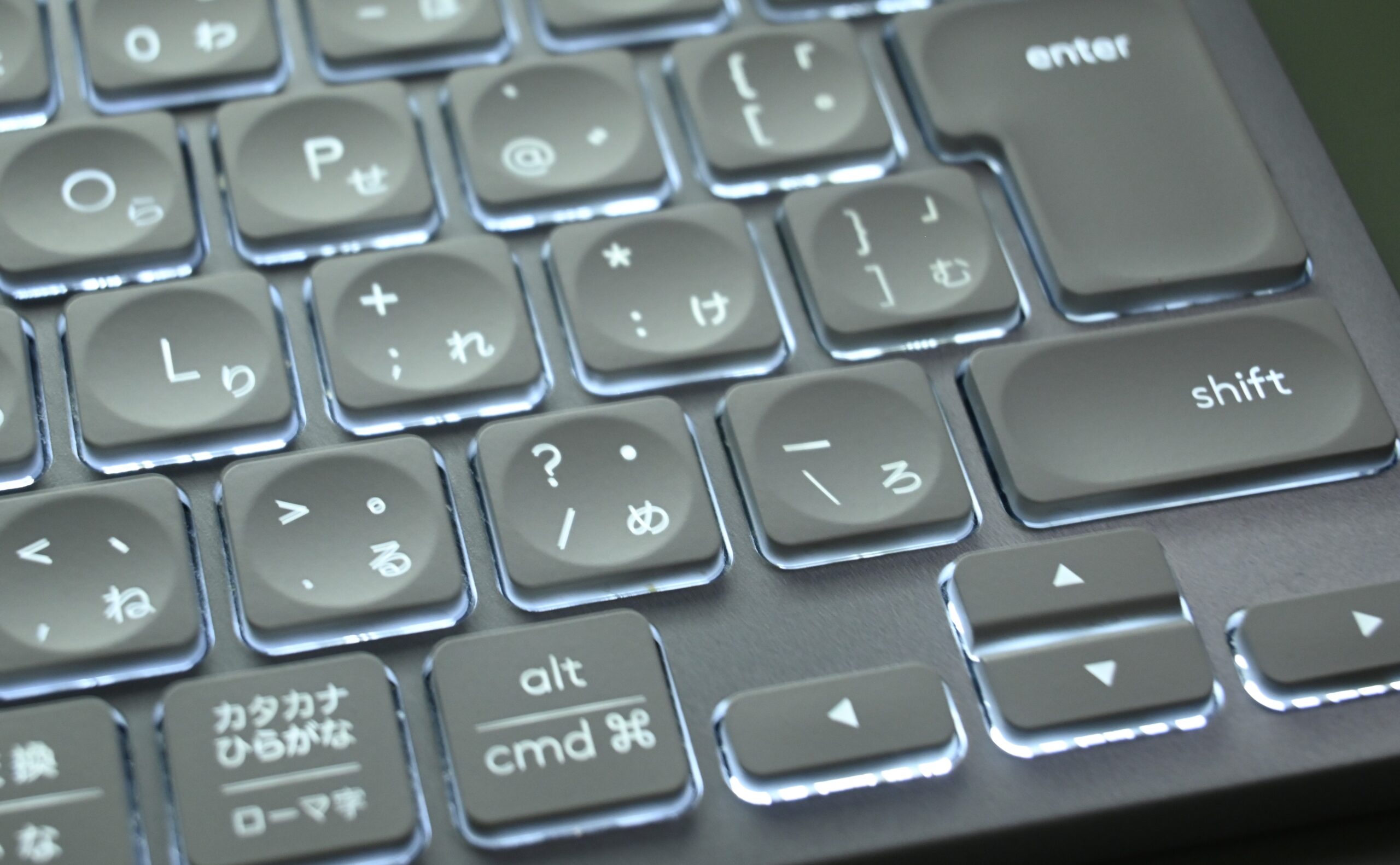

キートップには、丸い凹みが設けられています。(わかりやすいように少し暗めで撮影)

この凹みのおかげで、ブラインドタッチ時にキーの中心に指がはまるような具合で、ミスタイプが抑えられます。

薄型ながら、安心快適な打鍵ができます。

②スマートイルミネーション

暗い環境では、自動的にキートップが光ります。

キートップの文字がはっきり見え、十分に作業ができます。

暗い環境では作業を控えたいものですが、むしろ光るのが綺麗で見たくなる気持ちもあります笑

FnキーとF4/F5を押すことで、明るさの調整が可能です。

③ファンクションキーの機能

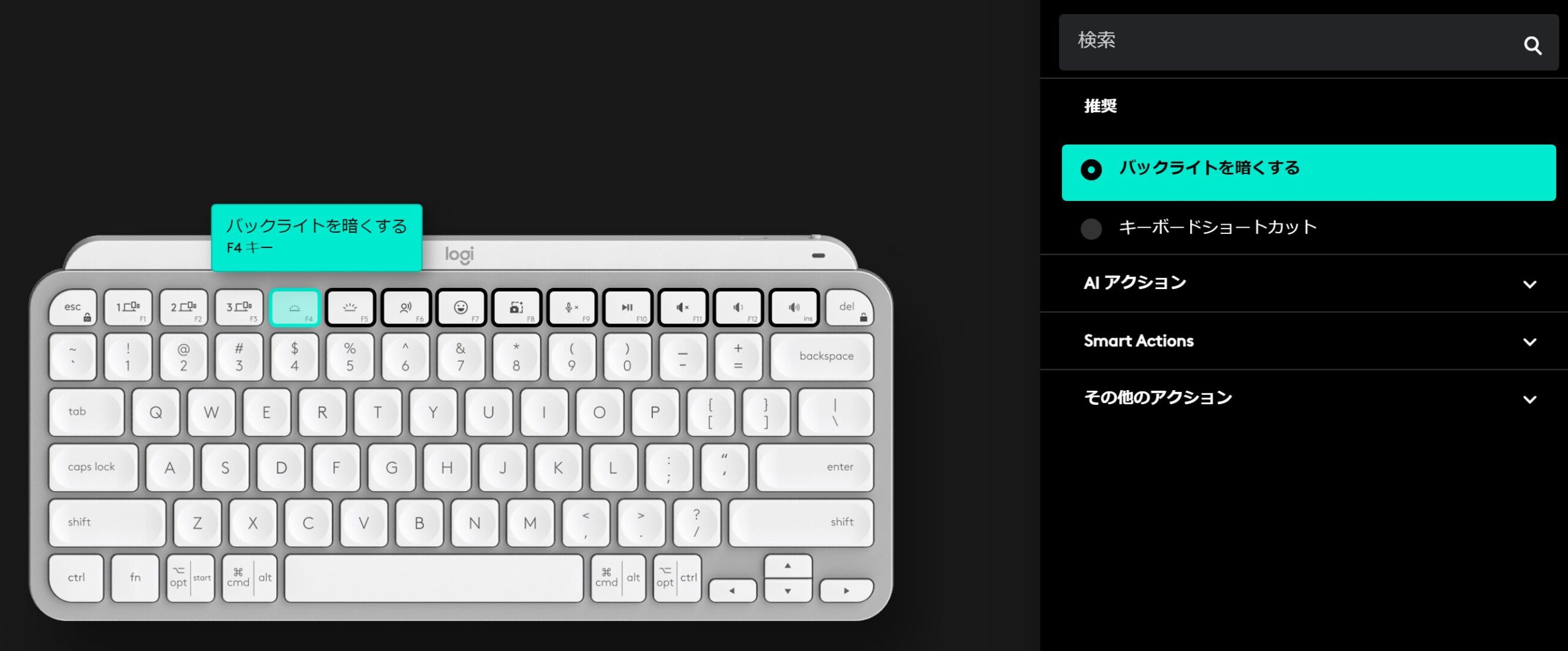

アプリ「Logi Options+」にて、ファンクションキーの設定が可能です。

F(番号)キーには、プリセットの場合に、画面の明るさや絵文字等の機能が設けられています。

一方で、例えば「F2で名前の変更」といった、標準的な機能も使いたいですよね。

これらの対応として、LogiOptions+にて、F(番号)キーをそのまま押した際に、「A:標準機能」か「B:ユニーク機能(画面の明るさ等)」かを設定可能です。

→仮に上記でAを設定した場合、Bは「FnキーとF(番号)キーを同時に押した際に使用する」形となります。

(キーの名称の区別がしにくく、ややこしい書き方ですみません…下記が設定画面となります。)

上記の標準機能、プリセット機能の他にも、任意の機能を設けることも可能です。

ここには書ききれないくらいの多数の機能が設定できます。

特に、「Smart Action」機能を設定すると、かなり柔軟な操作を割り振ることができます。

Smart Actionで設定できることの例

・アプリケーションを起動する

・特定の文字列・文章を入力する

・キーボード操作を記憶させて、同じ操作を再現する …等

MX Keys Miniの所感

良かったところ

優れた打鍵感

キートップに窪みがあることで、とても安心して入力できます。

キー押下時も、適度に強い抵抗感が感じられ、ちゃんと打鍵している感覚が得られます。

本体の薄さも相まって、デスク上でも圧迫感なく、薄さと打鍵感の両立が見事にできているのが素晴らしいです。

テンキーレスによるコンパクトさ

ここは作業の内容によりますが、表計算アプリなどを使用しない環境では、テンキーレスの方が断然快適です。

(テンキーありのキーボードを使用していた時期、同MXシリーズのMX Master 3Sというマウスが、よくキーボードにぶつかっていたということもある)

また、右手がマウスとキーボードを行ったり来たりする際にも、テンキーレスだと移動幅が少なくて済みます。

なるべく手の位置を変えずに作業できる点、デスク上を広く使える点で、私の使用環境にはテンキーレスが合っていました。

テンキーは別で購入して、使用時のみ取り出っす形も十分ありだと思います

気になった点

奥のキーまでの距離感

キーボードが薄いことで、デザインに強みのある本機。

しかし、薄いことによる懸念点もあります。

全体的に薄いことは本製品の強みである一方、その影響でキートップの位置が浅いです。

結果、奥のキー(数字キーやFn(番号)キー)を入力する際に指が届きにくいと感じます。

下記の写真のように、手もとのキーは手を丸めて入力するため、指に十分に力が入り、キーボードの奥までキーを押し込むことができます。

一方、奥側のキーは手を広げて指を伸ばす形となるため力が入りにくく、キートップの浅さも相まって、十分にキーボードの底まで押し込めない、といった感覚です。

対策として、私は別途脚を用意して、キーボード全体を手前に傾けるような具合にして使っています。

こうすることで、奥のキーも手前に来てくれるので、入力がしやすいです。

キーボードの高さ調整ができる脚があれば良いのになと感じます。

LogiOptions+について

LogiOptions+で様々な機能を設定できるのですが、正直なところ、機能はプリセット・標準のFn機能で満足しています。

実際に複雑な機能を設けたい、となると、むしろマウスの方に機能を設定しています。

加えて、キートップにはプリセット機能が印字されているため、プリセット機能以外の機能を入れても、わかりにくいので変えたくないです。

あくまでキーボードはオーソドックスな文字入力ツールとして使用、多種多様な機能はマウスに設定したほうが使いやすい、と思っています。

MX Keys Mini がおすすめの方

コンパクトでスタイリッシュなボディと安心できる打鍵感がポイントのキーボードです。

機能をどこまで使うかがで受けられる恩恵が変わりますが、端的にデスクを圧迫しない、高級感のあるキーボードを使いたいというニーズはバッチリ満たしてくれます。

同社のMXシリーズのマウスといっしょに使いたい方も、揃えて使うと所有感がぐっと上がります。

今回はテンキーレスのMiniをレビューしましたが、テンキーありもラインナップされていますので、作業に応じて好みのほうをお選びください。

まとめ

以上、Logicoolの「MX Keys Mini」のレビューでした。

私はマウスに機能を多く設定していますが、キーボードにも機能を詰め込みたい方にはよりおすすめです。

機能の要素を除いても、打鍵感やキーそのもの精度といったハード面の出来はかなり良く、安心して入力し続けられます。

ミニマルに、高級感のある作業環境を作りたい方に、強くおすすめしたいキーボードでした。

関連記事

MXシリーズのマウスの新作「MX Master 4」が発売されました!

BUFFALO BSMBB700 レビュー|5ボタン・横スクロール・DPI切替でマルチに活躍!

デスクワークの生産性を左右するマウス。 会社で使う1台も、性能や価格を考慮した、使いやすい1台を選びたいですよね。 Excelで横スクロールも使って効率的に作業したい 出先や会議室など、デスク以外の場所でもパソコンを多用する こんなニーズを満たすマウスとして、今回はバッファローから新登場したワイヤレスマウス「BSMBB700」をレビューします。 5ボタン、高速スクロール、横チルト、DPI切り替え、とコンパクトな本体サイズながら豊富な機能が詰まった1台です。 メーカーの株式会社バッファロー様より製品をご提供 ...

肩こりに悩む人必見!キーボードの選び方とおすすめを徹底解説

「デスクワーク中、肩こりでガチガチに固まってしまう」 「キーボードが原因なのかな?おすすめってある?」 肩こりに悩まされていると、どうにか改善したいと思うものですよね。 特に、毎日何時間も触れているキーボードが体に合っていないと、肩へ大きな負担を与えてしまうことがあります。 そのため、自分に合ったキーボードを選ぶことはとても大切です。 そこで今回は、キーボードが肩こりの原因になる理由・肩こりを防ぐキーボードの選び方・おすすめのキーボードについてもご紹介します。 肩こりのつらさから少しでも開放されたい方は、 ...

REALFORCE R4 レビュー|デザインとAPC設定範囲の広さが魅力の新型リアルフォース

今回は、東プレの「REALFORCE R4」をレビューしていきます。 リアルフォースは高級キーボードとして長い間人気を博しているキーボードで、その2025年最新作である本作は、販売前から注目を集めていました。 本作の特徴であるデザインと、アクチュエーションポイントの設定を中心に、細かいところまでレビューしていきます。 REALFORCE R4の概要 ポイント REALFORCE R4のポイントは、以下の通りです。 ポイント ・静電容量無接点方式での高い打鍵性能・細いベゼルによるスリムなデザイン・アクチュエ ...

Logicool MX Master 4 レビュー|快適さは大幅進化!ボタン操作は慣れが必要か。

Logicoolのハイエンドモデルのマウス「MX Master」が実に6年ぶりとなるフルモデルチェンジ。 従来の快適さはそのままに挑戦的な新機能を搭載した最新作の「MX Master 4」が発売されました! MXシリーズはこれまでもアップデートを重ね、愛用するユーザーも多いロジクールの人気シリーズ。 新機能のボタン、フィードバック機能が気になる 従来モデルとの変化について知りたい そんな方に向けて、今回は新機能の紹介や、過去モデル3Sとの比較を行いながら、この話題作について徹底レビューしていきます。 ぜひ ...

【速報】Logicool MX MASTER 4 |発売日は10/30。販売情報・製品のポイントをチェック

こんにちは、たけもとです。 ロジクールのハイエンドマウスとして名高い MX MASTERシリーズ。 現行の最新モデルのMX MASTER 3Sの発売から3年以上、いよいよ新作のMX MASTER 4が発売決定となりました。 本記事では、MX MASTER 4 の見ておきたいポイント等について整理していきます。 【追記】発売され、無事入手できたので、レビューを行いました! MX MASTER 4 の販売概要 発売日 発売予定日は2025年10月30日。 執筆現在(2025年9月30日)、Amazonで既に予 ...