こんにちは、たけもとです。

取った写真が全体的に暗い…

画像編集で明るさの編集が難しい…

私はブログでレビュー系の記事を多く書いているのですが、上記のような悩みを抱えていました。

その悩みを解決する一つの方法が、レフ板を使うというもの。

全体的に光のバランスが取れて、写真がキレイになるもので、もっと早く使っていればと思わずにはいられない…!

今回は、そのレフ板の作り方と、自宅で簡単に作る方法について解説していきます。

手軽に作れて、写真もクオリティもワンランクアップしますよ。

はじめに

改善前の撮影環境と写真

私は下記の機材・環境で写真を撮影しています。

・カメラ:APS-Cセンサーの一眼レフ

・ライト:デスクライト(電球型LED)+カメラに取り付ける小型LED

被写体に光は当ててみるものの、強く当たりすぎてしまい、明るい部分と暗い部分のギャップができていました。

特に画角の端が暗くなってしまう…

明るさのギャップができてしまっている状態で、画像の編集をしても、明るい部分が白飛びしてしまったり、トーンがおかしなことになってしまい、結果的にガビガビな写真ができあがっていることが多かったです。

フルサイズではないとはいえ、一眼レフも使っているのに、なぜこうなってしまうのか…

デスクでなければキレイに撮れる

主にデスクの上で写真を撮るのですが、デスク以外の場所で撮ると思いのほかキレイに撮れています。

部屋の天井の照明がまんべんなく当たっていて、画角全体の光のバランスが取れているのです。

一方、デスクには部屋の照明を背中にする形で向かい合うことになるため、デスクライトを使って明るくするほかない状態。部屋の他の場所と比べても、デスクライトを使って光を直接当ててしまっていることが、光のバランスを崩している原因といえそうです。

そんなわけで、光のバランスを整えるため、レフ板の使用を検討しました。

レフ板について

レフ板とは

レフ板は、光源からの光を反射させ、被写体に当てることで、暗い部分を明るくしたり、影を薄くしたりするための反射板です。

これにより、被写体の細部をより鮮明に捉えたり、明るさを調整して、自然な明るさを再現したりすることができます。

白面と銀面

光を反射させるレフ板ですが、板の面の色によって、反射光の特徴が異なります。

今回は、主流な白・銀の面の特徴について、簡単に整理します。

| 白い面(白レフ) | 銀色の面(銀レフ) | |

| 反射光の特徴 | ・柔らかい ・自然な明るさ ・穏やかに照らす | ・硬い ・明るく照らす ・コントラストが強め |

| 適した場面例 | ポートレート撮影などで、肌を自然に明るく見せたいとき | 商品撮影などで、被写体を際立たせたいとき |

今回は両方の面を持つレフ板を作ります!

最悪、白い面だけあればOKです

レフ板の作り方

材料

今回使用する材料は下記になります。

レフ板の材料

・白い板(プラバンなど):A4〜B4は卓上でも使いやすく、光も当たるちょうどよいサイズ

・テープ

・アルミシート

ちなみに、私は下記の材料を使用しました。

全体的に安さ重視で選定していますが、下記がそれぞれの選定ポイントになります。

・プラ板:B4サイズ×2枚で扱いやすく光も拾えるサイズで、2mmの厚さでしなりにくく置いて使いやすい。

・製本テープ:裏紙があるので切るなどの加工がしやすい。テープ自体も簡単に破れず丈夫。

・アルミ保温シート:薄いと破けたりするのが気になるので、あえて少し厚みのあるシートを選択。

作り方

レフ板の作り方

①アルミシートをカットする

②プラ板の裏にアルミシートを貼り付ける

③2枚の板をつなげる

①アルミシートをカットする

まずはアルミシートをプラ板に合うようにカットします。

テープの幅を考慮して、プラ板よりも、大体1cm〜1.5ほど周囲が小さくなるサイズが良いと思います。

※細かいところまで言うと、長辺の1辺は更に1cm〜1.5ほど余白を設けておくのが好ましいです。(下記②の画像参照。③の工程のためにテープを貼る"しろ"を残します。)

②プラ板の裏にアルミシートを貼り付ける

次にカットしたアルミシートをプラ板に貼り付けます。

③2枚の板をつなげる

最後に、2枚の板の白い面を向かい合わせて重ねた上で、本のようになるように、長辺の1辺をテープでつなぎます。(上記②の画像の白く残っているところ)

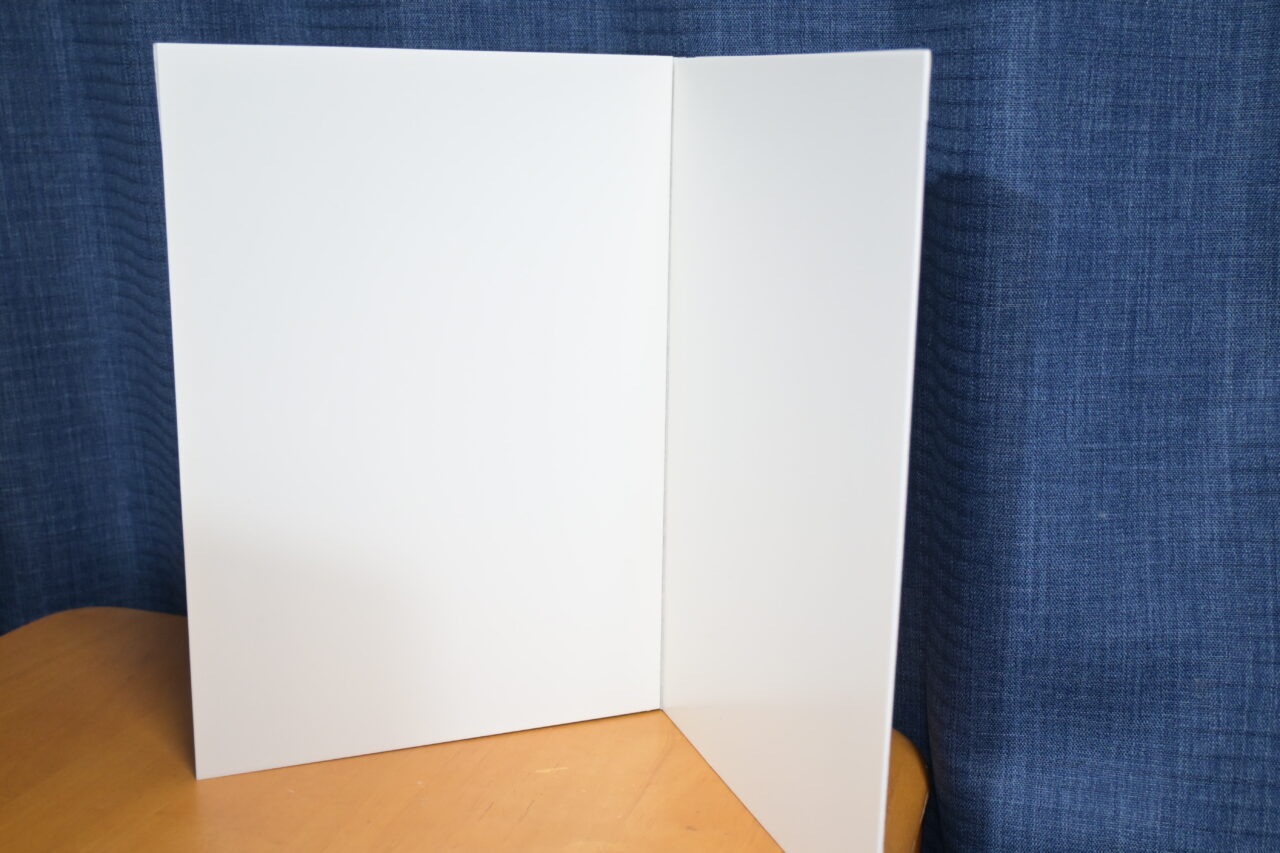

無事貼り合わせたら完成です!

L字の形状なので自立させることができます。

セロテープがある人は、谷折りの部分に貼っておくのが良いです!

レフ板を使ってみよう

使い方は簡単で、被写体の影ができる方向に、被写体に光が反射するように設置します。

光源とレフ板で、被写体をはさみこむイメージです。

撮り比べでみる変化

写真を撮り比べてみました。

↓レフ板なし

↓レフ板あり

レフ板を使ったことでの変化

・画像の角の部分が明るくなった

・影が弱めになり、輪郭がわかりやすくなった

・全体的にザラザラした印象が減り、穏やかで見やすい印象になった

上記のような変化が見られました。

ガビガビした印象が減り、見やすい写真になったと感じています!

その他活用方法

白い面を被写体の背景にできるのも、使いやすいなと感じるポイント。

一つの面を背景にして、もう一つの面を反射用に角度を調節して使う具合ですね。

まとめ

以上、手軽に作れるレフ板についての紹介でした。

画像編集でもある程度の明るさバランスは調整可能なものの、やはり撮影する段階で、おおよそのバランスが取れているのがベスト。

光を直接当てるだけでは、ピンポイントで明るくはなるものの、バランスが崩れてしまうケースがあります。

写真の明るさに難しさを感じている方は、ぜひ一度、レフ板を活用してみてはいかがでしょう。全体的に明るい写真を撮れると、写真自体見やすいですし、編集作業もだいぶしやすくなりますよ。

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました!