こんにちは、たけもとです。

本記事は、Bambu Lab A1 Miniのセッティングの解説レビューとなります。

本体付属のスタートアップガイドを参照すれば基本的にセッティングが可能ですが、本記事では写真を交えて具体的な解説を行っていきます。

購入して今からセッティングを始めるという方にも、これから購入を考えている方にも、どのような準備が必要か、参考になれば幸いです。

ぜひ最後までご覧ください。

はじめに

本体の解説について

Bambu Lab A1 Mini本体の特徴など、基本的なレビューは、下記の記事でまとめております。

まだご覧になられていない方は、こちらもどうぞご覧ください。

設置前に確認しておきたい点

設置スペースについて

設置時は下記のスペースを取る必要があります。(本体や可動部分のクリアランス確保等)

設置スペース(実寸値)

・横幅(W):38.5cm

・奥行(D):50.5cm

・高さ(H):36.5cm

※プレートは最前面まで引き出され、1kgのフィラメントのスプールを設置した場合。

(実寸値のため参考としてご覧ください。)

なお、重量は本体8.2kg、そこにフィラメントの重量(1kgなど)が加算されます。

設置する台について

3Dプリンタの動作上、振動が生じますので、揺れが極力少ない、安定した台の上に設置しましょう。

参考:キャスター付きの台に載せて印刷した残骸がこちら。

Bambu Lab A1 Mini 以外の準備物について

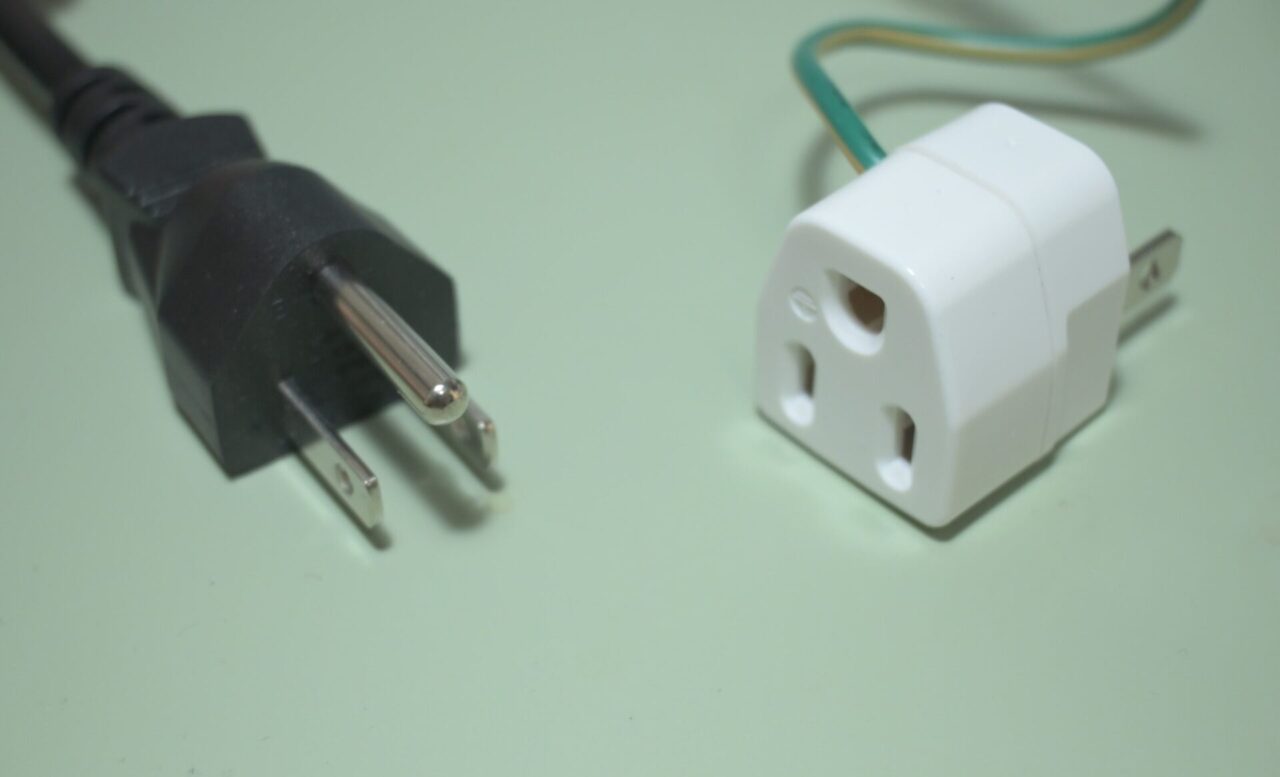

コンセントが3口となっているため、2口へ変換するアダプターが必要になります。

メモ

下記のものはAmazonで最小購入個数が2個からですが、単体価格が安いのと、Amazon Primeの配送が使えてスムーズなため、私はこちらにしました。

セッティング解説

それではセッティングについて、「準備編」「外装編」「スマホ連携・調整編」「仕上げ編」の4本立てで解説していきます。

1 準備編

付属物の確認

使用するのは、ツールキット、スプールホルダー(白)、ワイパー(灰)、PTFEチューブ(+フィラメントサンプル)となります。

ツールキットの確認

まず、ツールキットの中身を確認します。

一式広げてみた図が下記になります。

本体のセットアップでは、ツールキットのうち下記を使用します。

本体のセットアップに使用するもの

・六角レンチ:大きい方(H2)のみ使用。

・ビス:”For Purge Holder(×1)”と”For Spool Holder(×2)”を使用。

・その他:スプールホルダーベース(灰色の四角いプレート)を使用。

なお、ビスはそれぞれ下記に使用します。

ビス類の確認

・For Purge Holder(×1):ワイパー用。本体アームにワイパーを取り付けるのに使う。

・For Spool Holder(×2):スプールホルダー用。スプールホルダーベースを留めるのに使う。

・For Scraper(×2):別途印刷するスクレーパー用。(本体のセットアップには使用しない。)

それでは以下、具体的なセットアップに移ります。

2 外装編

本体の四方から作業をするため、事前に十分なスペースをとっておきましょう。

外装のセットから設置まで

①ロック解除

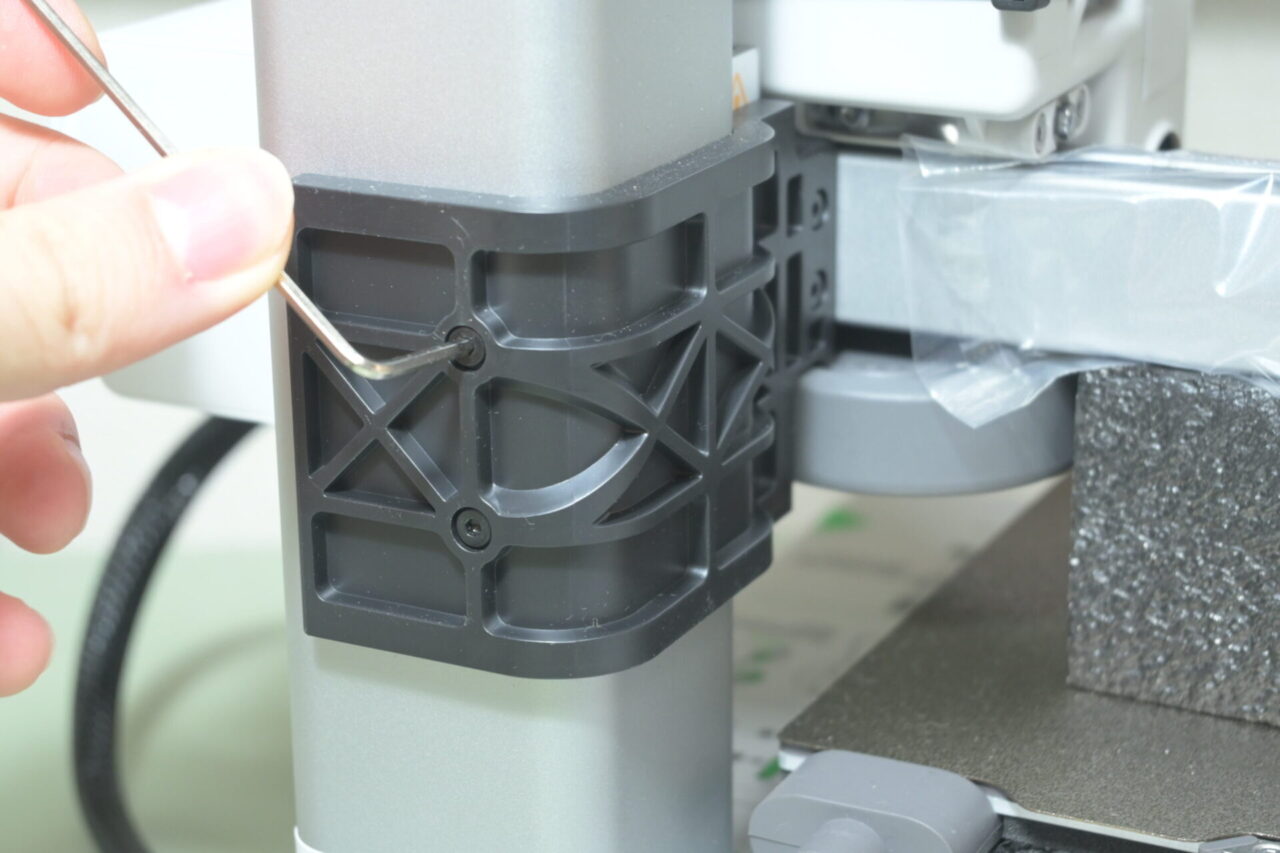

本体の柱部分から4か所(本体裏面2か所と、アーム根本側面の2か所)ネジを外し、黒いパーツを外します。

ビスが外せると、瓦のような黒いパーツが外れます。(このパーツはもう使用しません。)

アーム周辺のバンドや緩衝材も外してしまいます。バンドはハサミで切りますが、コードを傷つけないよう注意!

↓の中央部の緩衝材はコの字型になっているので、うまいこと角度をずらしながら外します。

②ヒートベットをロック

こちらもまずは緩衝材を外します。ヒートベット周辺の緩衝材は、前後方向にスライドさせるとそのまま外れます。

緩衝材が外れたら、ヒートベッドの裏面の角にあるビスを3か所締めます。

③ワイパーを取り付け

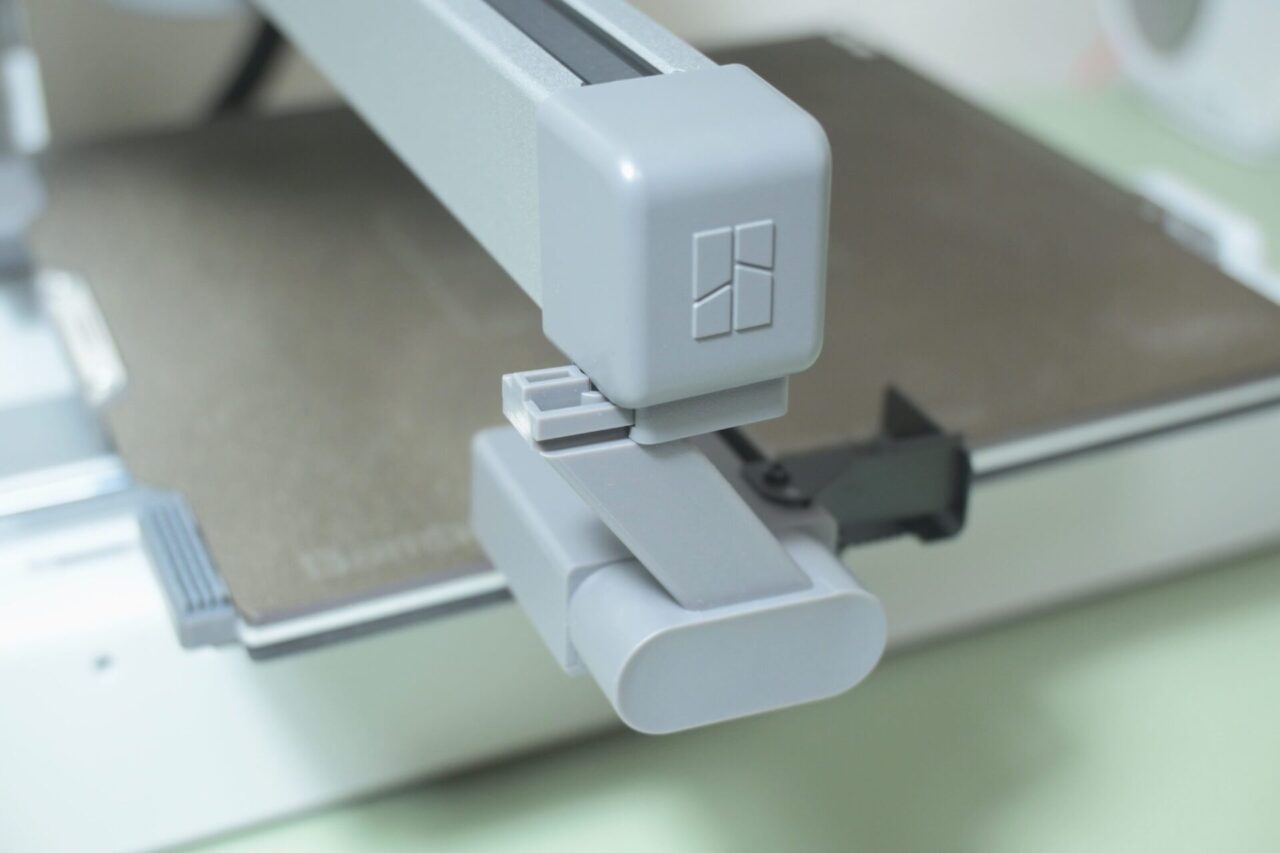

本体のアーム部分先端に、後ろからワイパーをはめ込みます。

その後、下からビスを1か所締めます。

④スプールホルダーを取り付け

スプールホルダーのベースを、本体の柱の部分の裏面に、ビス2か所で留めます。

向きに注意!下記写真のように、ビス穴がある方が向かって右側になります。

その後、上からスプールホルダーをはめ込みます。(多少白い樹脂が削れますが、拭ったら取れました。)

これでハード面の基本的な準備は完了です。

⑤セット・電源ON

いよいよ電源に繋いでいきます。まずは、コンセントが3口になっているので、2口のアダプターをはめます。

所定の位置にセットし、コンセントを差したら、本体裏面の電源をON!

無事電源が点きました!

期待に胸を高鳴らせて「Start」を押下します。

3 スマホ連携・調整編

本体側の操作

言語を設定すると、ネットワーク(Wi-Fi)接続画面になります。

表示に従い接続します。

スマホ側の操作

続いて、スマホでアプリ「Bambu Handy」をDLして登録します。(Googleアカウントで登録ができました。)

補記

クイックスタートガイドにもQRコードが記載されていますが、私が試した際は、英語・中国語のみのアプリのダウンロードとなり、登録(電話番号入力)がうまくできませんでした。

→本体側で表示されたQRコード、もしくはPlay Store等から直接のインストールをお勧めします。

ログインができると「デバイスとの紐付け」に移り、本体のQRコードをスマホでスキャンして、アカウントに登録します。

キャリブレーション

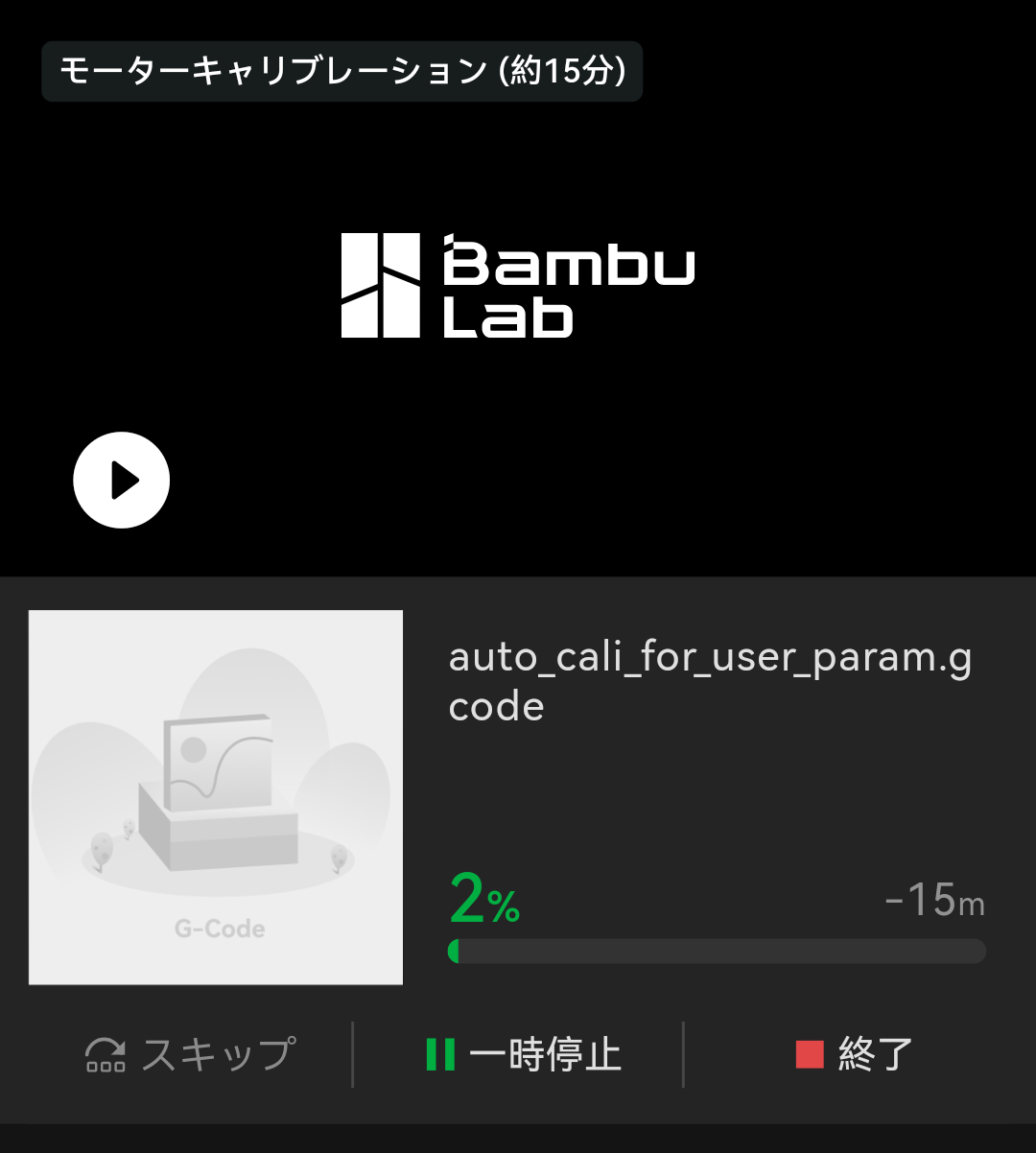

キャリブレーション(補正作業)は、画面表示に従って操作すると、簡単に開始できます。

始まると勝手に最後まで進めてくれるので、終わるまで15~20分ほど待ちます。

なお、スマホのアプリで工程の進み具合を確認できるほか、停止などの操作もできます(キャリブレーションに限らず、通常の印刷も)。便利!

キャリブレーションが完了すればゴールは間近。あともう一息です!

4 仕上げ編

PTFEチューブ・フィラメントの装着

PTFEチューブは本体フィラメント側、アーム側にそれぞれ上から差し込みます。

アーム側の方は4つ穴がありますが、どれでも良い様子。(私は右奥の方に差し込みましたが、問題なく印刷できました。)

チューブが取り付けられたら、フィラメントをハンガーにかけ、下からするするとチューブの中に通していきます。

最後に本体画面から「フィラメントのロード」を実行します。

フィラメントのロードの手順

メニュー画面≫「フィラメント」≫「ロード」を選択

→画面の表示に従い、フィラメントがノズルの先端から出てきているかを確認する

潤滑油の塗布

設定が終わると、潤滑油の使用を促すメッセージが表示されます。

具体的には、QRコードとともに「Y軸をお手入れください。潤滑油はアクセサリボックスに入っています。」と表示されます。

リンク QRコードのアクセス先

潤滑油説明ページ:Guide on how to lubricate the A1 mini Y-axis guide rail

(日本語訳で翻訳すると良いかと思います。塗り方の動画もあり、非常に分かりやすいです)

ツールボックス内の「Lublicant Oil」を、Y軸(奥行方向)のレールに塗布します(フタを開けたあと、先端はハサミで切り落として使います)。容器の後ろの先がヘラのようになっているので、それを利用して塗り拡げます。

レール全体にまんべんなく塗り、なじませるようにプレートを前後させ、はみだしがあれば拭いて、作業完了です。

これで無事セッティング完了です。お疲れさまでした!

補足情報

再度キャリブレーションを行う場合

再度キャリブレーションを行う場合は、下記の操作で行えます。

キャリブレーションの手順

メニュー画面≫「設定」≫「メンテナンス」≫「キャリブレーション」を選択

→「スタート」を押下すると、キャリブレーションが開始。

設置場所を変更した、印刷がうまくいかない、等の場合、再度キャリブレーションを実施ください。

サウンドをOFFにする場合

本体の起動や印刷完了後の電子音が、思いのほか大きいです。うるさいと感じた方は、下記の手順でサウンドをOFFにできます。

サウンドをOFFにする手順

メニュー画面≫「設定」≫「オプション」≫「サウンド」より、トグルボタンでOFFに変更

スクレーパーの作成

最後に、スクレーパーの作り方も、簡単に紹介します。

制作物を剥がす際に活用できるので、最初に作ってしまうのがおすすめです!

はじめに

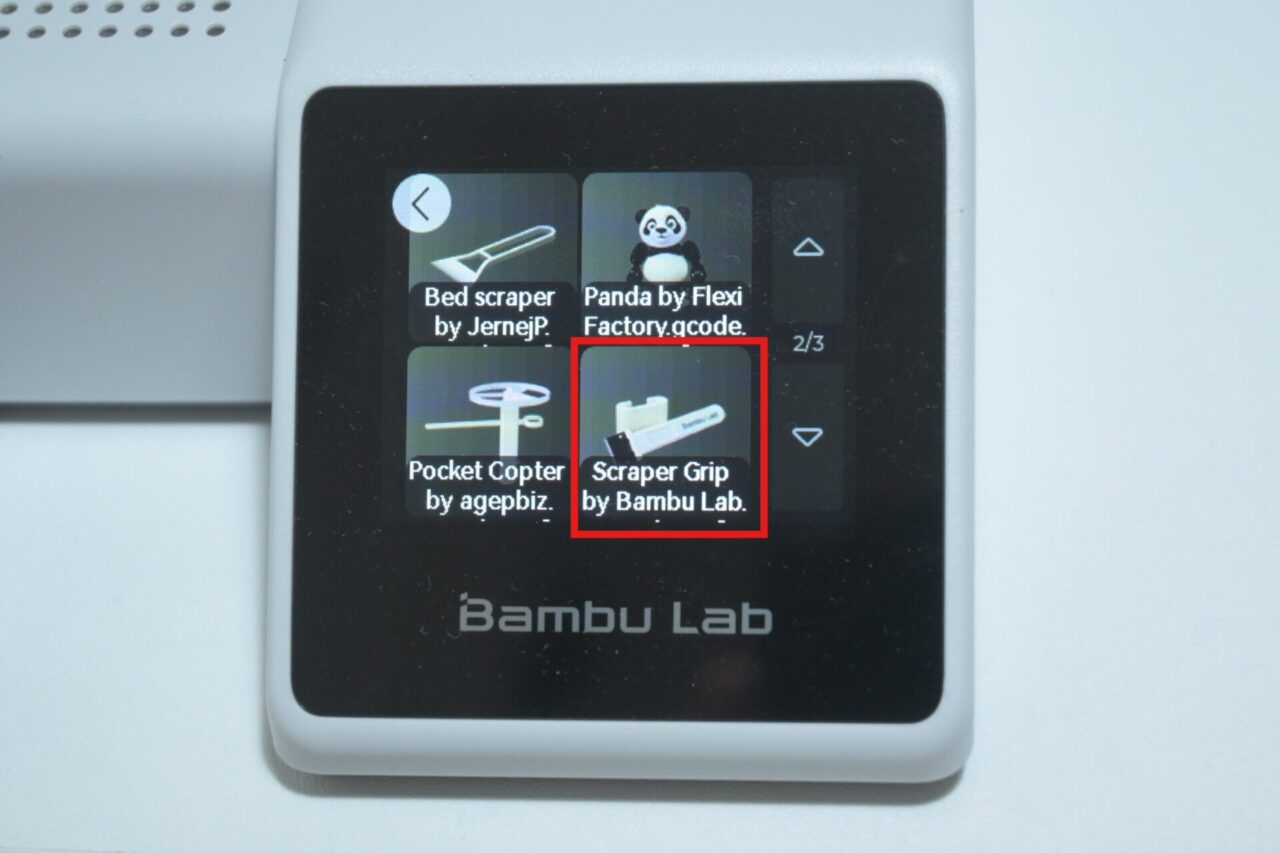

スクレーパーはプリセットで2種類のデータが入っています。

①Bed Scraper~:樹脂だけでOKな簡素なモデル(2g)

②Scraper Grip~:樹脂+ブレードのしっかりめのモデル(35g)

①はテストのフィラメントの重量(約20g)で十分作成できる分量ですので、テストプリントにはもってこいです。逆に、②の方はテストのフィラメントの重量を超過しているので、作成には別途フィラメントの購入が必要になります。

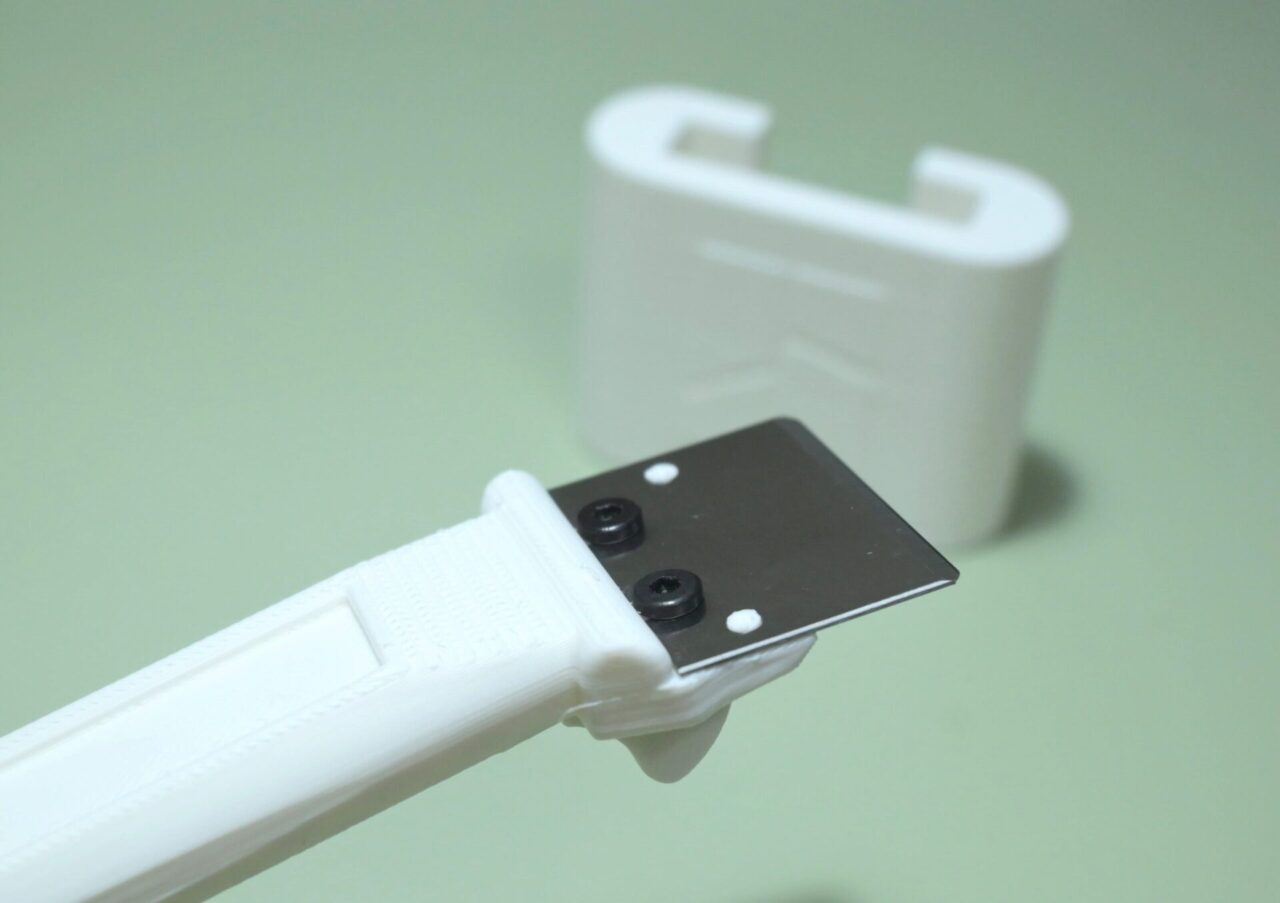

以下、②のブレードを使うモデルの作成を進めていきます。

Scraper Grip の作り方

準備物

ツールキットから、下記を用意します。

スクレーパー(Scraper Grip~)作成の準備物

・ブレード(黒い紙に入っている)

・ネジ:For Scraper(×2)

手順

①スクレーバーを印刷する

下記の手順で印刷します。(なお、ケースと留め具も印刷され、印刷には1時間ほどかかります)

スクレイパー印刷手順

メニュー画面≫「ファイル」≫「Scraper Grip~」を選択

→「造形開始」を押下すると、印刷が開始。

②ビスでブレードを留めて完成!

刃の部分を表面に載せ、留め具を裏から当てて、ビスで留めると完成です!

なお、このスクレーパーのデータは本体付属のSDカードにプリセットで入っていたので上記手順で進めましたが、PC(Bambu Studio)から印刷する場合は手順が異なります。下記にまとめてありますので、よろしければご覧ください。

まとめ

以上、Bambu Lab A1 Miniのセッティングの解説でした。

本体設定についての内容でしたが、台や設置スペース、変換アダプター等の準備を事前にしておくと、よりスムーズに作業できます。読まれている皆様が無事にセッティングできますように…!

最後までご覧いただき、ありがとうございました。下記の関連記事も、どうぞご覧ください。

関連記事

・〈基本レビュー編〉3Dプリンターの最高の入門機!誰でもモノ作りを楽しめる!

・〈セッティング編〉設定から印刷まで手順を解説。設置は安定性のある場所に!

・〈フィラメントの選び方編〉機器に対応した・目的に合った素材を選択する

・〈フィラメント追加編〉登録がない製品は公式サイトからプロファイルをダウンロード

・〈Bambu Studio基本編〉データ取得から印刷まで、幅広い用途のスライサー

・〈Bambu Studio基本編2〉外部データの印刷|拡張子を確認しよう

・〈0.2mmノズル比較編〉細かな表現が可能!時間を使った丁寧な印刷向け

・〈ノズル交換方法編〉器具不要で簡単!しかし本体設定まで忘れずに。

・〈ランプキット制作編〉作り方は簡単でも高い完成度!別のデザインも試したい